学校ブログ

新年度準備登校

3月27日(木)は、新年度準備のための登校日でした。

1年生と2年生が登校し、教室移動とそれに伴う大掃除、入学式の準備等に取り組みました。

令和7年度の入学式は、4月5日(土)午後に挙行されます。

3学期終業式、卒業証書授与式がありました

3月18日(火)午前、3学期終業式が行われました。

47日間という短い学期でしたが、代表生徒3名の意見発表のことばには、2学期までの学校生活、家庭生活の中で培った学ぶ力を大いに発揮し、自分の成長と課題を確かに見つめ、これからの自身のあり方や生き方に深く思いをめぐらせる尊いありようがにじみ出ていました。

特に、3年生のS君が語った、「ふるさとを離れて寮生活をすることはさみしいが、自分の決めた道を信じて進みたい。そして、充実していた中学校3年間以上に、嫌になるぐらい忙しく充実した日々を過ごしたい。そして、常に手を抜いて生きていないか、自分に問い続けたい」とのことばには、校歌に歌われている「水豊かなる天竜」の「止まぬ姿」や「青空高き連峰」の「動がぬさま」そのものを感じました。

3月19日(水)午前には、卒業証書授与式が行われました。

3学期初日も雪景色が広がっていましたが、この日も、まるで冬に逆戻りしたような雪景色が広がっていました。

式は、厳粛な中にも温かな心の通い合いが感じられる、すばらしい雰囲気のなか進みました。そして、卒業生120名(飯田養護学校在籍で、本校に副次的な学籍をもつ生徒1名を含む)ひとりひとりが、髙宮明親校長から卒業証書を手渡されました。

卒業生からの答辞を述べた前生徒会長のIさんは、次のようなことばを在校生に贈りました。

「『人の人生が素晴らしかったどうかは、その人が亡くなる間際にしかわからない』と聞いたことがあります。それと同じで、中学校生活が楽しかったかどうかは卒業するまでわかりません。

今、私たちが過ごした中学校生活のどこを切り取ってみても、素晴らしかったと思います。そして、充実した3年間だったと胸を張って言うことができます。

1、2年生のみなさん、皆さんが中学校生活を終えるとき、この3年間が本当に楽しかったと思えるよう、一瞬一瞬を大切に、思い出に変わっていく日々の学校生活を一生懸命送ってください。」

Iさんが後輩たちに投げかけてくれた心づくしのことばは、その場に居合わせたすべての人たちの心の奥深いところまで届きました。

「われら若人 手をつなぐ」 3年生を送る会が行われました

3月13日(木)午後、3年生を送る会(予餞会)が行われました。

真剣に歌う姿あり、笑顔と歓声ありの、本当に温かな雰囲気のあふれる1時間となりました。1、2年生が、「学校の顔」としてこの1年間、高森中学校の生徒活動を引っ張ってきた3年生へ感謝の思いを伝え、そして、卒業していく3年生が、後事を後輩へ託す思いを伝える姿には、同じ時空間を「共に生きる」営みを積み重ねてきた者たちにしか示し得ない真実を感じました。

会の最後に3年生は、60年前の統合中学校創立時から歌い継がれてきた「生徒会歌」を、気魄を込めて歌い上げてくれました。実に見事な歌声でした。

今進み行く 高森の

真の姿を 守らんと

みち一筋に 歩むとき

われら若人 手をつなぐ

来週3月19日(水)が、卒業証書授与式です。

多くの方々に支えられての中学校生活 「柿丸君そぼろご飯」の特別提供

3月7日(金)の給食では、高森町学校給食センターの皆さんからの特別なご配意により、恒例となっている3年生の卒業を祝福する特別給食献立「柿丸君そぼろご飯」が提供されました。各教室では、生徒から歓声が上がり、笑顔こぼれる嬉しい給食の時間となりました。

この日は、栄養士のSさんと4名の調理員の皆さんも来校されました。3年生の各教室では、義務教育時代の昼食を懸命に支えてくださったことへのお礼の言葉が、生徒から栄養士のSさんと調理員の方へ伝えられました。

給食はもちろんのこと、日々の教科の授業、総合的な学習の時間、生徒会活動、部活動でも、見えないところ、なかなか気づきにくいところで、本当に多くの方々の善意と愛情と熱意に根ざしたたくさんの支えがあって、高森中学校の生徒、職員は「なりたい自分への挑戦」(高森町教育大綱)をすることができています。まさに「有り難い」支えの存在に、改めて思いをいたした、特別給食のひとときでした。

生徒と教師の学びは「相似形」 校内研究まとめの会

3月3日(月)午後、全校研究まとめの会が行われました。この日は5時間授業で生徒は下校し、授業づくりや学級づくりの1年間の取り組みについて、全職員が集まって討議を行いました。

今年度は、「共に生きる授業の創造」を研究テーマにかかげ、「ワクワクする問い」のある学びがいを感じられる授業、共に教え合ったり、支え合ったりする「おかげさま」を感じられる授業づくりをめざして、全職員が個性的な取り組みを行いました。この日は、職員ひとりひとりが各自の取り組みをレポートにまとめて持ち寄り、互いの工夫や頑張りを共有し、賞賛し合ったり助言し合ったりしました。

後半は、学級づくりについても実践報告や意見交換が行われました。ベテランのN先生からは、全職員へ向けて、この1年間に挑戦を続けてきた学級づくりの取り組みについての報告がありました。N先生は、生徒どうしの「横のつながり」を生み出すため、教師が生徒の良さを見いだし、認め、積極的に学級全体に発信を続けたり、学級独自のレクリエーション活動を日常的に位置づけたり、生徒どうしの相互理解が進むように、生徒の声を主体に編集された学級通信の継続的な発行をしたりした1年間をふりかえり、次に紹介する言葉を述べていました。

「今までの学級経営は生徒を否定することが多くあり、すると、その分こちらも否定され、それが嫌で必要なことも言えなくなる、そんなループでした。いろいろと『やり方』はありますが、今年一年で学んだことは、まずは担任が生徒を肯定する、認めるという『あり方』でした。当たり前ですが、そうすると、生徒も同じことをするようになります。この当たり前のことに気づくのに20年かかりました。(30年かからなくて良かった。)ある研修の中で、『目の前の生徒をいかに自分の家族のように思えるか』という言葉を聴きましたが、『何を』『いつ』『どう』伝えるかの判断基準としています。黒板にメッセージを書くときも、『マイナス面を書き過ぎたかな』と、家に帰ってからふり返ることもあり、翌朝に修正することもありました。担任と生徒、そして、生徒どうしの安心した『関係づくり』のために、伝える手立てや素地づくりに腐心した一年でした。」

生徒の豊かな学びを支えるために、私たち職員も、生徒と同じように、あるいはそれ以上に、「共に生きる」学びを仲間とともに積み重ねていくことが大切であることを改めて感じた、全校研究まとめの会となりました。

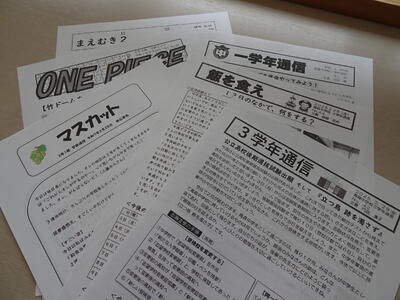

「共に生きる」を実感できる各種通信

高森中学校では、発行頻度の違いはありますが学級通信、学年通信、進路通信等の各種の通信が、定期的に発行されています。こういった通信の発行目的の第一は、「大切な情報の伝達」です。しかし、それ以上に大切な目的があります。それは、「生徒、保護者、職員どうしの思い、考え、意志、ねがいを相互に知ること」です。

たった1枚の紙片、たった1通の電子メールに添付されたデータに記された、生徒の声や学びの姿、保護者の声、職員のねがいが共有されることで、教室における生徒の身心の安全や安定と、「共に生きる」学校づくりのための「土台」が確かに、豊かになっていきます。そういった意図をもって、高森中学校では各種通信の発行に努めています。

「終わり」と「はじめ」の豊かな混ざり合い

ここ最近、1、2年生の廊下が活気づいています。

1年生では、朝読書の時間への取り組みの充実を図るため、1学年生徒会の図書委員の生徒が中心となって、スムースな開始と落ち着いた読書時間をともにつくるための呼びかけと、各学級での取り組み状況を学年廊下に掲示し、取り組みへの意識喚起を行っています。

2年生は、生徒会役員を中心に、2学年はもとより全校の生徒の学校生活の充実に向けて、特に、学年委員会(学級長・副学級長会)による特別活動「学習五原則徹底週間」の取り組みの充実がはかられています。各学級に、「学習五原則徹底週間」における重点となる取り組みである「授業2分前の着席」を呼びかける内容のポスターが掲示されたり、昼の放送で、各学級の取り組み状況が毎日報告されたりと、意識化のための広報、活動の評価とそのフィードバックがなされています。また、学年廊下の黒板には、「生徒会からのメッセージ」コーナーが設けられ、生徒会長からのことばが記されていました。

3学期は、今年度のまとめという「終わり」と、新年度へ向けての意識や動きをつくるという「はじめ」をつくるという、「汽水域」(真水と海水が混ざり合うところ)のような時期です。残り20日を切った3学期の日々を、生徒も職員も丁寧に、慈しみながら過ごしていきたいと思っています。

3学期期末テストがありました(1、2年生)

2月14日(金)、3学期期末テスト(1、2年生)が行われました。

この日まで、今年度最後の定期テストでもあり意気込んで試験にむけた学習に取り組んだ生徒、なかなか学習に実が入らず十分な学習を行えなかった生徒、平常心でたんたんとテストの日を迎えた生徒など、さまざまな姿がありました。

テストへの向き合い方は、ひとりひとり、実に多様ではあります。しかし、「学校」という場所の良さのひとつは、そういった違いを本質的にもつ「ひとり」が、他の生徒との関わり合いの中で「ひとつ」になることで、これまでとは異なる「ひとり」になることができる、そういう機会や場をたくさん提供してくれるところです。そのことのもつ大切な意味が、2年生のある生徒の生活記録に綴られていました。

「今日の数学の授業はテスト勉強の時間で、オレは、分からない問題をまたT君に教えられながら解いてました。本当にT君の教え方が上手くて、まったく分からなかった証明の問題も少しは分かりました。」(2年生Y君の生活記録より)

3学期も、登校日数残り22日となりました。期末テストが終わると、いよいよ今年度の学習も、生活も総まとめの時期です。点数の高い、低いだけに眼と心を奪われることなく、そこに至るプロセスの質の高い、低いに眼と心を確かに向けて、進級と卒業後の新たな自分づくりに必要な手がかりを見いだせる、そんな残りの日々を生徒も職員も送りたいと思います。

今年度最後の授業参観、PTA総会等が行われました

2月4日(火)、今年度最後の授業参観、PTA総会等が行われました。たくさんの保護者の皆さんが来校くださり、この1年間、「共に生きる授業の創造」のテーマのもと、生徒諸君と本校職員が培ってきた学ぶ力の一端を見ていただくことができました。

参観授業後、今年度最後のPTA総会が行われました。今年度の事業報告、決算中間報告、今年度役員退任あいさつ、次年度役員紹介等があり、今年度のPTA活動に一区切りをつけることができました。その後、各学年、各学級に分かれて懇談会があり、今年度のまとめと次年度の方向性の共有が行われました。

次年度も引き続き、「生徒を真ん中」にして、保護者の皆さん、地域の皆さん、職員がそれぞれの持ち味を活かしあい、「共に生きる」を体現する高森中学校を創っていきたいと思います。

教職員も学んでいます! 下伊那教育会「教科等研究まとめの会」開催される

1月31日(金)は、午前中4時間授業で生徒は下校となり、午後は下伊那郡内の各所で開催された、公益社団法人下伊那教育会による「教科等研究まとめの会」へ職員は参加しました。

下伊那教育会は、下伊那地区の小中学校の教職員が組織する職能団体です。教職員の職能向上のための研修(講演会やワークショップ等)を催したり、教科等の指導力を高めるため、会所属の教員が教科等ごとに研究委員会を組織して授業研究を行ったり、郡市連合音楽会や郡総合展覧会、郷土調査部研究発表会等の文化振興事業を行ったりしています。今日の午後は、下伊那地区の全小中学校に勤務する約800名の教職員が、教科等の分科会会場となっている小中学校に赴き、教科等の指導に関わる研究発表を聞いたり、ワークショップを行ったり、指導者の講演を聴講したりしました。ちなみに、講演の講師は信州大学特任教授の山浦貞一さん(元飯田市立伊賀良小学校長)でした。

高森中学校には、小学校の家庭科、中学校の技術家庭科を専門にしたり、関心をもって取り組んだりしている教職員が集まり、ともに学びを深めました。技術分野のワークショップでは、地元の技術者の方にお越しいただき、日本の伝統的な木材加工の技術(指物)を実地で体験しました。また、家庭分野のワークショップでは、刺し子・刺繍を施したコースター製作を行いました。ふだんは生徒を指導をする側にいる教職員ですが、こうした研修の機会を通じて、学ぶことの価値や意味を実感し、教員としての力量の中核となる教科等の指導力を高めようとしています。

小原ヶ丘コミュニティースクール運営協議会がありました

1月23日(木)午後、小原ヶ丘コミュニティスクール運営協議会が行われました。

この運営協議会は、学校職員、教育委員会委員、教育委員会事務局職員、2名の区長の方、町商工会の代表の方、JAみなみ信州高森支所の方、PTA正副会長から構成され、学校運営の方針を承認したり、学校の教育活動への人的支援(学校支援ボランティア)のコーディネートをしたり、学校評価をもとに次年度の教育活動の方向性を議論したりする場です。年に2回(5月、1月)、会合を開いています。

この日は、学校から生徒と保護者に対して行った学校評価アンケートのまとめの報告、各学年の総合的な学習の時間(「高森の時間」)における体験的、探究的な学びの成果と今後の課題に係る報告、学校支援活動に係る報告(読み聞かせボランティアによる生徒へ定期的な読み聞かせ活動、「小原ヶ丘塾」の名称で通年で開講している生徒向けの学習塾における学習指導等)を行い、その後、委員による意見交換がなされました。

湯澤委員長からは、「『わからなくても楽しい』と生徒がいきいきと語れるような授業づくりを、ぜひ中学校では進めてほしい」旨の話がありました。また、町小中学校コミュニティスクール統括コーディネーターの芦部公民館長からも、「『高森の時間』で具現されている探究的な学びを、ぜひ教科学習の中でも生み出していってほしい」旨の話がありました。また、多くの委員の皆さんから、生徒が地域の中で見せている気遣いのある姿やこれまでにない躍動的な姿を教えていただくことができ、学校職員によっては勇気と刺激をたくさん頂戴する時間となりました。

【運営協議会のようす】

【小原ヶ丘塾のようす(7月講座)】

新年、新学期の決意が校内各所に

3学期が始まり、校内の至るところに新年、新学期を迎えてのねがい、抱負、決意を記した掲示物が見られます。

1、2学年の教室が並ぶ南校舎2階の廊下壁面には、生徒諸君が自ら選んだ四文字熟語を記した「書き初め」が展示されています。熟語のチョイスも当然個性的ですが、やはり、何よりその文字の違いが、実に個性的です。「字は人なり」と言いますが、まさに、その言葉が真実であることを、これらの「書き初め」は雄弁に物語ります。

また、1学年の廊下壁面には、1年生の生徒諸君が心を込めて書いた個人目標が、巳年の「蛇」にちなんで、まるで蛇がうねるように工夫して掲示され、廊下を通る人たちの目を楽しませてくれています。

校内各所に、生徒諸君の清新な息づかいが感じられる新年、新学期の始まりです。

3学期の始業式が行われました。

1月8日(水)、3学期の始業式が行われました。2学期終業式同様に、感染症等の流行防止のため、校内放送を通じての実施でした。

3名の代表生徒からは、部活動への取組に力を入れることを通して先輩としての自覚を高めたいという決意や、毎日の清掃やあいさつへの取組を「自分から」の精神を大切に実行したいという決意、そして3年生として高森中で過ごせる時間が限られているからこそ何気ない瞬間も大切にして生活をしたいという決意が、誠実に語られました。

髙宮校長からは、「自分で考えて自分で動く」ことをいつも大切に、「変化」が期待される巳年の今年を生徒も職員を創ってほしいとのお話がありました。

この冬、初めての本格的な降雪に見舞われたこの日でしたが、雪景色の純白とピリッとする寒さが、新しい学期のスタートを清新さに満ちたものにしていました。

*本年も、引き続き本校の教育活動へのご理解とご協力を、よろしくお願いいたします。

2学期終業しました

12月26日(木)、85日間の2学期が終業となり、終業式が行われました。(感染症等の流行防止のため、オンラインでの実施となりました。)

終業式に先立ち、2学期に校外活動等で顕著な成績を残した生徒への表彰が行われました。

その後、3名の代表生徒から2学期をふりかえっての意見発表が行われました。そして、校長講話では髙宮校長から、2025年の干支は「巳年」であり(蛇は古代から、再生や永遠の象徴とされてきました。それは、蛇が皮を脱ぎ捨てて、新たな姿に生まれ変わることに由来します)、「巳年」は新しい挑戦や変化に対して前向きな姿勢を示せる年とも言われことから、この年末年始休業中に、生徒ひとりひとりが、「自ら考え、自ら動く」ことを「やってみよう!」と決意し、新しい自分をつくることができる「巳年」になるための心の準備をしてほしいとの話がありました。

3学期の始業は、年明け令和7年1月8日(水)です。

2学期、本校の教育活動に対して深甚なるご理解とお力添えをいただきました皆様に、心より感謝申し上げます。本当に、ありがとうございました。3学期も引き続き、お支えいただきますようお願いいたします。

高森町カルタ公開!

本校3年2組が「高森の時間」(総合的な学習の時間)で取り組んできた、高森町で営業している名店等のPR活動の集大成として、「高森カルタ」を作成しました。ぜひ、ご視聴ください。

(以下は、高森町公式Youtubeチャンネルの宣伝文です。)

長野県高森中学校3年2組です!

今回はこれまでの高森町PR活動の集大成として「高森カルタ」を作りました!

クラス全員で作り上げたので最後まで見ていってください。後編もすごく面白いですよ!

shorts動画を投稿してきて、皆さんのコメントや高評価がとても支えになりました!ありがとうございました。

これでPR活動は終わりになりますが、今までの動画は残るので、高森を旅する時の参考にしてください!

生徒会総会行われる 第60期生徒会から第61期生徒会へのバトンタッチ

12月16日(月)5、6校時、本年度第2回の生徒会総会が行われました。

今年度(第60期)の活動報告、決算報告と承認等の議案が扱われ、今年度の生徒会活動の締めくくりが行われました。

また、令和7年度(第61期)生徒会役員候補の紹介と承認が行われ、新しい活動推進体制が整いました。

今回の総会では、生徒会テーマ「しんか ~進・新・深~」について、全会員によるリフレクションの時間が設けられました。すべての学年の生徒が積極的に挙手発言を行い、学校目標「自主」や「自省」の姿を示していました。そして、1年間の活動を通じての自分たちの成長を実感する、得がたい時間をつくることができました。

来年度も、「会員の自主的な活動により、会員相互の教養を高め、また親睦を深めて健康を増進し、よりよい社会人となる基礎を養い、もって健全な校風を樹立する」(生徒会会則第2条)ための歩みを進めていきます。

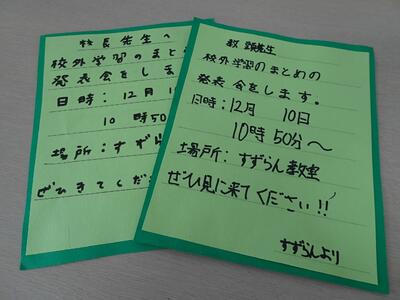

学び続ける力を育む特別支援学級での学習

12月10日(火)の3時間目、特別支援学級(すずらん学級)で10月に行った校外学習に関わる発表会がありました。生徒はこれまで、国語の時間や生活単元学習(教科等を合わせた指導)の時間に、発表のための原稿やプレゼンテーションシートをPCで作成したり、模造紙を用いてポスターを作成したりして、発表会の準備を進めてきました。また、発表会を内輪の取組だけにせず、校長や教頭を招待して外に開かれたかたちで開催してくれました。

本校の特別支援学級では、校外学習をとても大事に考えています。目的地の選択、活動内容の検討と決定、校外学習のしおりの作成、学習のまとめとふりかえり、発表会の開催等、生徒は学級担任や教科担任の指導を受けながら、調べる力、見通しをもってものごとを進める力、移動手段を活用して行動する力、他者に情報を適切に伝える力、自己をふりかえる態度等の、社会に出てからも通用する学力を培っていきます。

ちなみに、今月初めにも特別支援学級(6組)の生徒が、進路に係る学習として、阿南町にある長野県阿南高校の見学を中核とした校外学習に出かけており、すずらん学級同様に、学習のまとめを行います。今後も、特別支援学級では、生徒の「これからの人生」に確かに生きる学力を培うために、楽しくてためになる校外学習に取り組んでいきます。

2年生、修学旅行に向けた準備が進んでいます

「もう修学旅行の準備?」と思われる方もいるかもしれませんが、2年生は現在、来年4月に予定されている奈良と京都への修学旅行の準備を進めています。

先月末には修学旅行の行動班のメンバーが全学級で決まり、12月3日(火)の午後には、旅程に関する班ごとによる話し合いが行われていました。

当然ながら、生徒全員が一人残らず、心の底からすべてを納得して行動班のメンバーが決められたり、学級や班で訪れる見学地が決定できたり、修学旅行中に食べる食事を決めたりすることはできません。しかし、この旅行の準備と2泊3日の旅行のプロセスを通じて、きっと、そういった小さな違和感や不満が、大きな達成感と満足に変化します。いつまでも忘れ難い「思い出」というのは、そういった悲喜こもごもが豊かであればあるほど、芳醇なものとなるはずです。

卒業記念写真の撮影がありました

12月2日(月)、3年生が制作中の卒業記念アルバムに収載する学級、学年等の集合写真、職員の集合写真の撮影が行われました。今日は、これ以上ないというほどの快晴に加え、暑ささえ感じる日射しでしたが、生徒諸君は嬉々とした表情で撮影にのぞんでいました。

南信州の秋は文字通り駆け足で終わってしまい、学校周辺も初冬のたたずまいになっています。気がつけば、2学期の登校日数も20日を切りました。生徒も職員も、2学期のよい締めくくりができるよう、残りわずかな2学期の日々、ひとつひとつのことがらに丁寧に取り組んでいきたいと思います。

「 何にても置付けかへる手離れは 恋しき人に別るゝと知れ」(利休百首より)

防災訓練(地震想定)がありました

11月29日(金)、第3回防災訓練がありました。今回は、訓練実施に係る告知をせずに行う防災訓練でした。避難想定は「地震の発生」でした。緊張感のある、今年度最後の訓練にふさわしい時間になりました。

実は昨日28日(木)朝8時過ぎ、災害警報装置に誤信号が発信されて、校内の警報装置が作動し、地震発生の緊急放送が流れました。その際、朝の学級活動の最中でしたが、すべてのクラスで、生徒はその放送を聞いてすぐさま机の下に入って身を守る行動を行うことができました。期せずして、真実味のある訓練が前日にできました。

髙宮校長からは、いつ起きるかわからない災害だからこそ、その備えが文字通り大切であり、だからこそ、学校で行う訓練を真剣に行うことが重要である旨の話がありました。

特別支援学級生徒・保護者対象の進路講話がありました

11月28日(木)午後、特別支援学級生徒・保護者対象の進路講話を開催しました。

今回は、松本市にあるエクセラン高校の副校長の方、地元の飯田OIDE長姫高校定時制課程の教頭の方、飯田養護学校高等部の進路指導主事の方に来校していただき、それぞれの学校の教育課程の特徴、授業のようす、卒業後の進路選択等について、丁寧に説明していただきました。

今回は、町内の小学校の特別支援学級に児童を通わせている保護者の方にも会への参加を呼びかけたところ、多数の保護者の方が聴講に来てくださいました。

生徒も、各校の講師の方のお話に時折深くうなずいたり、配付された資料やプレゼンテーションの画面に見入ったりと、熱心に学ぶ姿がありました。

「知ること、学ぶことは、世界の見え方、捉え方を広げ深めること」と言います。今後も、自分の生き方を考え、創っていくための進路学習を、学校全体で大切にして進めていきます。

令和7年度生徒会正副会長選挙の立会演説会と投票が行われました

11月25日(月)午後、令和7年度生徒会(統合中学校第61期)正副会長選挙の立会演説会と投票が行われました。

2年生の学年内選挙を経て立候補した生徒会長、副会長候補とその推薦責任者は、先週までで全学級の訪問演説を終え、今日は全校生徒を前に、自身の掲げる生徒会づくりにおける公約を改めて訴えました。

その後、全校生徒は選挙管理委員会の管理のもとで、投票を行いました。その際、民主主義の学習の一環として、高森町選挙管理委員会より借用した、実際の国政選挙等でも利用される投票箱、投票用紙記載台等を利用させていただきました。

学校における教育活動は、生徒会活動はもちろんのことそのすべてを、「平和で民主的な」国や社会づくりを主体的に実践できるひとりひとりが育つために行われます。今日の生徒会正副会長選挙も、そのための具体的で大切な機会のひとつです。

*教育基本法 第一条

「教育は、人格の完成を目指し、平和で民主的な国家及び社会の形成者として必要な資質を備えた心身ともに健康な国民の育成を期して行われなければならない。」

読書旬間始まる(生徒会図書委員会の特別活動)

11月25日(月)から、読書旬間(生徒会図書委員会の特別活動)が始まりました。

朝の10分間読書の充実のための委員による呼びかけの励行、図書館の貸し出し冊数向上のためのイベントの開催、先生方からのおすすめ本の紹介等の取り組みが行われます。

南校舎1階の大廊下には、先生方からのおすすめ本と先生方の手作りによるポップが展示されました。本を通じて、その本の作者、登場人物たち、そしてその本をおすすめした先生の人柄等と「出会う」ことで、何倍もの読書の喜びを得ることができます。

「本は心の食べ物です。そして、いくら食べても満腹にはなりません」と言われます。たくさんの本を心に食べてもらえる、そんな読書旬間にしたいものです。

2学期期末テスト、第5回総合テストが行われました

11月18日(月)、19日(火)の2日間、2学期期末テスト(1、2年生)と第5回総合テスト(3年生)が行われました。

「試験」という熟語の「試」の字も「験」の字も、いずれも訓読みは「ためす」となります。生徒の皆さんは今日まで、テストにおいて「ためす」に値する力を、授業や家庭学習で培ってきました。昨日、今日はその力を存分に「ためす」ことができたと思います。

しかしテストは、実は出題をしている教員にとっても、自分が日々行っている授業が、生徒の皆さんが確かに学ぶ力を培えるものになっているかが、鋭く「ためされる」時でもあります。

実りの秋が深まる日々ですが、学びの実りも校舎内に満ち満ちてほしいと思います。

能登半島地震・奥能登豪雨災害被災地支援のための募金活動を行いました

11月16日(土)、高森町の大型量販店の店舗入り口をお借りして、能登半島地震・奥能登豪雨災害被災地支援のための募金活動を、本校生徒会役員を中心となって行いました。店舗を訪れた多くの方々が、募金活動の趣旨に賛同し、募金に協力してくださいました。

今回の募金活動とそれに先立って行われた学習会には、本校生徒会の呼びかけに応じて、飯田市立飯田東中学校学友会の役員の皆さんも参加してくださいました。今後も、飯田下伊那地区の若者が思いを共有し、連帯して社会づくりに関わっていけるとすばらしいと感じます。

今回の取り組みにご理解とご協力をいただいたすべての皆さんに、心より感謝いたします。本当に、ありがとうございました。お寄せいただいた義捐金は、大切に扱わせていただきます。

11月16日(土)高森中生徒会と飯田東中学友会が協力し、能登半島地震・奥能登豪雨被災地復興支援募金を行います

高森中生徒会役員と飯田東中学友会役員が協力して、能登半島地震・奥能登豪雨被災地復興に協力するため、募金活動を行います。以下の場所、日時に実施しますので、ぜひご協力ください。2校の中学校生徒会が協力して行う募金活動は、おそらく当地域では初めてのことです。

場所:MEGAドン・キホーテUNY高森店

日時:11月16日(土)10:00~16:00

ようやく秋を感じる高森町

11月13日(水)朝は、下伊那の秋の風物詩である「天龍川の川霧」が美しく見られました。

ここ1週間ほどで、ようやく学校敷地内の樹木や学校周囲の山々が紅葉で色づき、秋を実感できる雰囲気になってきました。でも、昼間はちょっと動くと汗ばむような気温が続いています。気候変動の実際を、ここ下伊那地域でもひしひしと感じます。何の憂いもなく「秋が深まったなあ」という感慨にひたることもできない、そんな思いもあります。

町と地域の皆さんの支えの中で学ぶ

高森町のご尽力で5月開催された「しごと☆未来フェア」(キャリアフェス)でご協力いただいた津具屋製菓(高森町)様のブースに参加した2年生の生徒が発案したアイデアがもととなり、この度、新商品が開発されました。

高森町職員の皆様、津具屋製菓様、いつも本校の教育活動を支えていただき、本当にありがとうございます。

*信濃毎日新聞 11月12日

令和7年度生徒会正副会長選挙運動が行われています

現在、令和7年度生徒会(第61期)正副会長選挙運動の期間中です。

校内には各候補者の選挙公報用のポスターが掲示されたり、候補者による教室訪問演説が行われたりしています。今朝も、朝の学級活動の時間に、候補者と推薦責任者が各教室を訪問して、生徒会活動を通じてどのような学校をつくっていきたいのかとその理由、そのための具体的な施策について一生懸命伝える姿と、それを真剣に聴く姿がありました。こうした取り組みを通じて、生徒は民主主義の社会をつくるためのマインドと手続き、方法を学んでいきます。

立会演説会と全会員による投票は、11月25日(月)に行われます。

能登半島地震から学ぶ 事前防災の重要性

高森中学校生徒会では、能登半島地震・奥能登豪雨によって、甚大な被害を受けられた方々を支援しようと、募金活動等を行ってきました。

11月9日(土)には、一般社団法人危機管理教育研究所上席研究員の後藤武志様(飯田市教育委員会事務局生涯学習・スポーツ課長)を講師としてお招きし、被災地の現状や課題等についてワークショップも交えながら学ぶ学習会を行いました。仲間同士それぞれの考えを意見交換しながら、自分事として考え、今後どう行動すべきかを考える貴重な時間となりました。

「高森の時間」(総合的な学習の時間)発表会が行われました

11月7日午後、「高森の時間」(総合的な学習の時間)の発表会が、各学年で行われました。

1年生は「下伊那探究」で訪れた、下伊那地域の魅力的な場所やことがら、人の魅力を、仲間や参観者に伝えました。

2年生は5月の「しごと☆未来フェア」、7月に取り組んだ「職場体験学習」を通じて学んだこと、成長した自分について、仲間や参観者に伝えました。

3年生は各クラスで取り組んできたプロジェクトの内容と活動経過、そこで学び得たことを伝えました。

この日は授業参観日を兼ねていましたので、多数の保護者の皆さんにも来校いただき、生徒諸君の学びの成果と成長の姿を見ていただくことができました。

また、この日は飯伊市町村教育委員会連絡協議会の研修会の一環として本校の視察が行われ、下伊那市町村で教育委員をしておられる約80名の皆さんも、本校生徒の学びの姿を参観されました。

2年生のある生徒は、この日の発表をふりかえって、職場体験学習を通じた学びについて、次のような意見を書き記しました。

「人との交流の仕方、職場のありがたみを知ることができた。私はもともと人と関わることが苦手だったけれど、この体験を通して、人との関わりが増えた。この地域にはたくさんの職場があって、明るく接してくれる人が多いから、高森町の良さをより感じられるようになった。難しいことや大変なこと、いろんな失敗をしたけど、職場の方が『失敗は成功のもと』と言ってくれて、とても優しく涙が出そうでした。その言葉を、他の人にも言ってあげたいと思った。」

3年生が郡市連合音楽会で名演を届けました

11月6日午後、飯田文化会館で行われた郡市連合音楽会(主催:公益社団法人下伊那教育会)に参加し、混声三部合唱「ほらね、」を熱唱しました。「合唱の高森中」の伝統の輝きを、5年ぶりに開催された郡市連合音楽会で、多くの皆さんに届けることができました。

3年生郡市連合音楽会へ参加

11月5日午後、郡市連合音楽会(主催:公益社団法人下伊那教育会)に参加する3年生の激励会が体育館で行われました。

2年生代表生徒と高宮校長より、3年生激励の言葉が贈られ、3年生代表からも当日の意気込み、歌声に込める思い等が伝えられました。そして、6日午後に、飯田文化会館で発表する混声三部合唱「ほらね、」(伊藤恵ニ作詞、松下耕作曲)を、3年生は1、2年生を前にのびやかで勢いのある歌声で合唱してくれました。

なお、郡市連合音楽会は戦後の昭和28年から続く伝統行事ですが、この4年間は、新型コロナウィルス感染拡大の影響で中止を余儀なくされていました。今年度、5年ぶりに実施することになりました。

郡総合展覧会の校内展示が始まりました

公益社団法人下伊那教育会主催の「郡総合展覧会」が、飯田駅前のムトスぷらざ(旧ピアゴ飯田店店舗)と各小中学校で開催されます。(期間:11月8日(金)~18日(月)本校では、ムトスぷらざでの展示より一足早く、校内展示が始まっています。生徒が制作したすてきな作品が、「芸術の秋」の雰囲気を校内に漂わせてくれています。

「高森の時間」(総合的な学習の時間)に没頭した1日

10月25日(金)は終日、「高森の時間」(総合的な学習の時間)に全校で取り組みました。

1年生は、下伊那各地にグループ毎わかれて赴き、地域の魅力にふれる体験活動に取り組みました。

2年生は、来年度、本格的に取り組む学級毎の地域課題解決プロジェクトの立ち上げにむけて、壬生町長の講話をお聴きしたり、11月7日(木)の「高森の時間」発表会へむけての準備に取り組みました。

3年生は、学級毎に進めている地域課題解決プロジェクトに関わる活動に、それぞれの学級がダイナミックに取り組みました。

まさに、learning by doingを体現する、生徒の豊かでみずみずしい表情をたくさん見ることのできた1日となりました。

3年生、朝学習はじまる

先週から、3年生は「朝学習」がはじまりました。

毎日、8時から10分間、令和7年3月10日までの約5ヶ月、「みんな」と一緒に、自分で考えた学習内容に「ひとり」になって取り組みます。「受験は団体戦」ということばが、中学校の教育現場には長く伝わっていますが、この「朝学習」は、まさにそのことを体現する取り組みです。

また、本校では今月から来月の期間を「学力向上月間」と位置づけ、各学年が工夫を凝らした取り組みを行います。

生活記録(日記)の内容の充実を図るための取り組みを学年共通で行い、書く力や考える力、自分をふりかえる力をつける取り組みを行う学年あり、学習のふりかえりを週末に行うことで、自分自身で学習を調整する力をつける取り組みを行う学年あり。「学ぶとは山を登るが如し」(新渡戸稲造)のことばの通り、本校では、学ぶ力を培うための地道な取り組みを大切にしていきます。

町木「キンモクセイ」が盛りを迎えました

高森町の町木は「キンモクセイ」です。

本校の敷地内には、旧校舎の時代から枝振りの見事な「キンモクセイ」が植樹されています。

今、その「キンモクセイ」が盛りを迎えています。「キンモクセイ」の花言葉は「謙虚」、「気高さ」等ですが、高森中学校で学ぶ私たちも、今年度の折り返し点を過ぎた2学期後半、学習、生徒会活動、部活動に「謙虚」に精一杯取り組み、学校全体に「気高さ」を漂わせることができるようにしたいものです。

本物にふれる良さ 高森町音楽祭のリハーサル

10月11日午後、明日開催される高森町音楽祭のリハーサルを、1年生全員が見学しました。

プロの演奏家の圧倒的な迫力に満ちた歌声、楽器の演奏にふれ、生徒は徐々にその音世界にひきこまれていました。

音楽祭には、高森中学校吹奏楽部の生徒も参加し、これまで積み重ねてきた練習の成果を、聴衆の皆さんに届ける予定です。

「高森の時間」(総合的な学習の時間)の充実

10月4日午後は、「高森の時間」(総合的な学習の時間)での各学年、学級の動きがにぎやかでした。

1年生は、「下伊那の魅力発見!」のテーマのもと、「自然」「食」「農業」「伝統文化」「秘境」の5グループにわかれて行われる、10月下旬実施予定の郡内各地でのフィールドワークにむけて、学びの場のコーディネートを担当してくださっている、南信州観光公社の高橋さんから講話をお聴きしました。

2年生は、今年度前半に取り組んで来たキャリア学習(5月のしごと☆未来フェア、7月の3日間の職場体験学習等)を通じて学んだことをふりかえり、「働くとは?」「どういう自分になっていきたいか?」についての問いに応えるかたちのプレゼンテーションをまとめ、発信する活動に着手しました。この日は、各担任からそのためのガイダンスを受け、構想を練り始めました。

3年生は、各クラスごとに地域課題に迫る「学級総合」に取り組んでいます。町民の健康増進を図るためのスポーツイベントの開催に向けて動くクラス、町内の飲食店の魅力を取材し、それをSNSで広く発信する活動に継続的に取り組むクラス、町内に数多くあるため池に着眼し、池の水を抜いてその環境調査を行うクラス、町内の農家の方の協力のもと、キャベツやブロッコリー等の農作物の生産活動をしたり、農業振興に関わるアイデアを町に提案するために大学の先生に助言をいただきながら構想を練ったり、農家の活動をPRしたりする活動に取り組むクラスなど、実に多彩なプロジェクトが進んでいます。

信州教育で常に大事にされてきた「なすことによって学ぶ」(Learning by doing)の具体的な姿が、この日の高森中学校にはあふれていました。11月初めの参観日には、「高森の時間」発表会が予定されており、今年度、総合的な学習の時間を通じて生徒が培った尊い学びの一部をご報告します。

「分蜂」が観察されました

10月2日放課後、校庭の桜の木の一部に、もの凄い数の蜂が群がっていました。小さな蜂の群衆に、それらを捕食しようとやってきたスズメバチが多数加わって、かなり危険な状態でした。すぐに町教委事務局の皆さんが対応してくださり、加えて、幸いにも生徒が下校した後だったこともあり、蜂刺による被害はありませんでした。今回、校庭の桜の木で観察された蜂の群集は「分蜂」と呼ばれるもので、蜂の引っ越し、集団分離移動の途次に見られる現象だそうです。実は、一昨年もこの木の同じ個所に「分蜂」現象が見られたとのことでした。南信州の自然豊かな環境にある高森中学校ならではの出来事だと思います。

小原ヶ丘祭3日目 音楽会(合唱コンクール)、吹奏楽部公演、閉祭式

9月28日(土)、第60回小原ヶ丘祭3日目のプログラムは、音楽会(合唱コンクール)、吹奏楽部公演でした。

音楽会では、各クラスがこれまで積み重ねてきたクラスづくりの努力と、合唱練習の積み重ねがひとつとなり、豊かで力強い歌声が体育館中に響きました。1年生は清澄な響き、2年生ははつらつたる響き、そして3年生は芳醇な響きをそれぞれ創り出していました。音楽会の最後は、本校の宝である校歌(窪田空穂作詞 山田耕筰作曲)を、有志合唱団の先導により、全校生徒が混声四部合唱で歌い上げました。その後、吹奏楽部による楽しく壮麗な演奏が披露され、会場は大いに盛り上がりました。

3日間の最後を告げる閉祭式では、躍動と喜びに満ちた3日間を全校でふりかえり、文化祭テーマ「しんか ~進・新・深~」にある「新」化した自分を、ひとりひとりが確かに感じることができました。

第60回小原ヶ丘祭は、高森中学校の校史に確かで豊かで「新」しい歴史を刻む、意義ある3日間となりました。

小原ヶ丘祭2日目 体育祭行われる

9月27日午後、第60回小原ヶ丘祭2日目のプログラム「体育祭」が開催されました。

天候が心配されましたが、幸い雨に降られることもなく、また曇り空のおかげで強い日射しもなく、運動するには最適なコンディションの中、競技が行われました。

学年別クラス対抗のリレー(障害物競争)、大縄跳び(全員跳び)が行われましたが、全校生徒、観戦と応援のためにかけつけた保護者の皆さんの大歓声が、小原ヶ丘に響き渡りました。

明日28日(土)は小原ヶ丘祭3日目の最終日です。音楽会(合唱コンクール)と吹奏楽部の公演、そして閉祭式が行われます。

統合中学校開校60周年記念「小原ヶ丘祭」始まる

9月26日(木)午後、統合中学校開校60周年記念「小原ヶ丘祭」(第60回)が、「しんか ~進・新・深~」のテーマのもと始まりました。

開祭式では、高森町長壬生様、同窓会長松下様をお迎えし、記念行事を行いました。冒頭、高森町のご厚意で実現した、本校60年の歴史をふりかえる内容のプロジェクションマッピングが上映されました。また、壬生様、松下様より、現役の高森中生へ向けて温かなエールが贈られました。さらに同窓会より、校章入りの演台と花台の寄贈をいただきました。

その後、生徒は生徒会企画の「宝探し」を、全校生徒が校舎中を駆け巡りながら行い、非日常の楽しみを存分に味わいました。

明日27日(金)午後は、校庭でのクラスマッチ(大縄跳び:全員跳び/障害物リレー)が行われます。また、明後日28日(土)午後は、音楽会(校内合唱コンクール)と閉祭式が行われます。

文化祭「小原ヶ丘祭」の準備が進む

真夏を思わせる日々が続き、生徒も職員もバテ気味ではありますが、いよいよ来週26日(木)~28日(土)の3日間行われる予定の文化祭「小原ヶ丘祭」の準備が、校内各所で進んでいます。

今年度の「小原ヶ丘祭」は、第60回目。1964年(昭和39年)、旧高森南中学校と旧高森北中学校が統合して高森中学校が開校してから60周年を記念する文化祭です。

1日目の開祭式では、壬生町長様や松下同窓会長様をゲストに、生徒のアイデアを生かした統合中学校開校60周年を記念する時間を位置づけています。もちろん、運営も生徒の力で行います。そして、この時間の中でゲストの方から、中学校時代の思い出や後輩に期待することなどをお話ししていただく予定です。その他、1日目には、生徒会企画や展示見学を行います。

2日目は、全校参加のクラスマッチが行われます。学級活動や帰りの会の時間に練習を積み重ねてきた大縄跳び(全員跳び)、クラス対抗障害物リレーが行われます。

そして3日目は全校参加の音楽会(合唱コンコール)、吹奏楽部演奏会、そして閉祭式が行われます。各クラスとも、指揮者、伴奏者、そして合唱する生徒が一丸となって、合唱づくりに取り組んできました。「歌の高森中」の麗名復活をめざして結成された「有志合唱団」による混声四部合唱の「校歌」(窪田空穂 作詞 山田耕筰 作曲)の披露も行われます。吹奏楽部による演奏も、例年通り、聴き所満載です。

統合中学校開校60周年記念「小原ヶ丘祭」まで、登校日数は残り2日です。

2学期中間テストが行われました

9月13日(金)、2学期の中間テストが行われました。

生徒は、来月から本格的に開催される中体連新人大会へ向けての部活動や、今月末に迫った文化祭「小原ヶ丘祭」へ向けての学級での活動(クラス合唱の練習、クラスマッチの競技練習等)と同時並行で、このテストへ向けての学習に取り組んできました。

テスト(試験)は、日々の授業や家庭学習で培った理解力や思考力等の質と量が、確かなものとして身についているのかを「試(ため)す」(「験(ため)す」)大切な機会です。また、指導にあたる教員にとっても、日々の授業づくりのあり方を見つめ直す大切な機会でもあります。

どの教室でも、ほどよい緊張感が漂い、真剣に取り組むことの清々しさを改めて感じます。

下伊那地区教育課程研究協議会(数学科)が本校を会場に行われました

9月6日(金)、下伊那地区教育課程研究協議会(数学科)が本校を会場に行われました。下伊那地区の数学科の教員約40名が集まり、公開授業を参観を行ったのち、授業研究会を行ったり、県教委指導主事から国の定める学校教育の具体的な方針や授業方法等に関わる伝達講習を受けたり、数学の教科指導についての見識を深める研修会を行ったりしました。

公開授業では、本校3年生が「二次方程式」の学習に取り組みました。この授業では、二次方程式の解の妥当性について、自分ひとりで、あるいは仲間と互いにアドバイスをしながら、筋道を立てて吟味を行う学習に取り組みました。どの生徒も、真剣かつ貪欲に、自分ひとりで、あるいは仲間と討議しながら、思考をフル回転させて追究していました。

授業研究会では、そういった生徒の意欲的な取り組みのようすを、参観した教員が具体的な生徒の姿で語り合いました。生徒に授業の主導権を大きく委ねる授業のあり方について、さまざまな角度から活発な討議が行われました。

午後は、県教委指導主事から、国が定める「学習指導要領」に基づいた学習指導の具体的なあり方についての講話と、飯田市出身で数学者をめざす熊谷光仁さん(カリフォルニア大学バークレー校卒、ミュンヘン工科大学大学院在学)から、日米の数学教育の比較から、今後の日本の数学教育が大切にすべき点や、教員が授業や学級経営で大切にしたこと等についての講話や数学に関わる演習がありました。

数学の教員が終日にわたり「数学(教育)」にどっぷり浸かった、そんな1日となりました。

避難訓練がありました

9月2日(月)、全校避難訓練(地震発生想定)がありました。

4月に行われた訓練の時よりも、より緊張感をもって訓練にのぞむことができました。

高森消防署の署員の方からの講評では、小学校時代からの訓練の積み重ねが生かされていた旨のお話がありました。

髙宮校長からは、大切な人や自分を守るためにも、こういった訓練の場を大切にしてほしいとの話がありました。

大きな地震や風水害等の発生が想定される昨今ですが、今後も、訓練のあり方や内容について検討を重ねていきたいと考えています。

PTA環境整備作業がありました

8月25日(日)午前、PTA施設部の事業である校地内環境整備作業が行われました。この作業は、1学年の親子作業を兼ねており、日曜日の朝早くからにもかかわらず、約240名の生徒、保護者の作業への参加がありました。

校庭の除草作業、正門付近に設置された花壇の除草、9月末に開催予定の文化祭で利用する体育館ステージに敷設するひな壇の運搬作業等を、1時間にわたって行いました。作業後、校庭と花壇は見違えるように美しくなりました。

作業に参加していただいたすべての皆さんに、心から感謝申し上げます。ありがとうございました。

2学期が始業しました

8月23日(金)午前、2学期の始業式が行われました。

始業式に先立ち、夏季休業期間中に開催された、中体連主催の全国大会、北信越大会、各種団体主催の全国大会に出場した3名の生徒の表彰、参加報告も行われました。(全国大会出場:陸上競技、空手 北信越大会出場:水泳)

始業式では、3名の代表生徒から、2学期の学習や生活に関わる抱負が語られました。「自分の可能性を伸ばす2学期にしたい」との訴えが、ひときわ心に残りました。

髙宮校長からは、2学期は学校統合60周年を記念する小原ヶ丘祭もあることから、大きな行事をよいものにしていくために、1学期同様に「自分で考え、自分で決めて、自分で動く」ことを大切にし、ひとりひとりが豊かな力を培えるように過ごしていってほしい旨のお話がありました。

2学期は、本日から12月26日(木)までの85日間です。

1学期が終業しました

7月23日、1学期の終業式が行われました。

3名の生徒代表の発表からは、73日間の1学期が、自分の豊かな成長にとってかけがえのない時間だったことが伝わりました。髙宮校長からは、夏休みを「自分で考え、自分で動く」挑戦を行うチャンスと捉えて、安心安全で実りある時間にしてほしいとの願いが全校生徒に伝えられました。そして、式の最後には、本校の宝である校歌を、全校心をひとつにして歌いました。

夏季休業は、7月24日(水)~8月22日(木)の30日間です。

2学年「学年レクレーション」

7月19日午後、2学年では学年生徒会の体育委員会の主催で、「学年レクレーション」が行われました。各クラスから選出されている体育委員会のメンバーが実行委員となり、レクレーションの内容の決定、準備、当日の運営を自主的に行ないました。

クラス対抗の大縄跳び(全員跳び)、クラス対抗全員リレーなど、梅雨が明けて暑さが本格化する中ではありましたが、その暑さに負けない熱い、そして仲間どうしのつながりの厚さも感じられる、すてきな時間となりました。学校目標「自主 自律 自省」が生徒の姿を通じて、そのまま目の前に現れたようでした。

中体連夏季大会県大会の結果

【軟式野球部】

高森中0ー1南部球友クラブ(長野市)

【卓球部】

<個人戦>

男子1名 初戦敗退

女子1名 初戦敗退

【女子ソフトテニス部】

1ペア 2回戦敗退 (県ベスト32)

【水泳クラブ】(部は未設置)

3年生女子 200m背泳ぎ 第1位 *北信越大会出場

3学年「夢の教室」行われる

7月11日(木)、12日(金)両日の午後、日本サッカー協会の事業「夢の教室」が3学年生徒対象に開催されました。「夢の教室」は、日本サッカー協会が、さまざまな競技の現役選手/OB/OGなどを「夢先生」として学校へ派遣し、「夢を持つことや、その夢に向かって努力することの大切さ」「仲間と協力することの大切さ」などを伝えることをねがって行っている事業です。

https://www.jfa.jp/social_action_programme/yumesen/outline.html

高森町では、小学校5年生の児童を対象に、この「夢の教室」を開催してきました。今回、「夢の教室」で学ぶことになった3年生は、パンデミックの影響で「夢の教室」をオンラインで受講した経過があり、高森町から「ぜひ、生徒に直接、一流の講師に出会って学んでほしい」とのご配意をいただき、今回の3年生による「夢の教室」の受講となりました。

*今回の講師は、西山淳哉さん(元ラグビー選手)、杉山美紗さん(元アーティスティックスイミング選手)でした。

吹奏楽コンクール・中体連夏季大会県大会決意発表会

7月9日(火)午後、吹奏楽コンクールと中体連夏季大会県大会に出場する生徒の決意発表会が行われました。

吹奏楽部は、コンクールにのぞむ気持ちを発表後、コンクールで演奏する楽曲を力強く演奏。

軟式野球部、女子ソフトテニス部、卓球部、水泳クラブ、バドミントンクラブに所属する生徒は、大会に挑む決意を発表。

生徒代表として部長会長が激励のことばを贈り、その後、髙宮校長から、生徒のこれまでの努力をたたえ、大会での健闘を祈ることばが贈られました。

代表生徒の頑張りを、心から祈っています。

3学年「進路講話」

3学年では、6月下旬から毎週、高校の先生方や本校卒業の高校生を招いての進路講話を行っています。

これまで、飯田女子高(全日制・通信制)、松川高(全日制)、阿智高(全日制)、阿南高(全日制)、飯田OIDE長姫高(全日制・定時性)、下伊那農業高(全日制)の校長先生や教頭先生、高校生の皆さんに、高校説明や高校生活の紹介をしていただいたり、入学を望む生徒像、中学生へのメッセージ等を届けていただいたりしてきました。

7月4日午後は、猛暑の中ではありましたが、飯田高(全日制)、地球環境高(通信制)、飯田風越高(全日制)の教頭先生、高校生の皆さんに熱心に講話をいただきました。3年生の生徒は、その話に真剣に耳を傾けていました。

笑顔であいさつ

「明るいあいさつを 交し合う 高森町」

あいさつを交わしながら、生徒たちの顔がほころぶ瞬間がとても印象的でした。

中体連夏季大会南信地区大会の結果

【陸上競技】

・男子共通 3000m (3年) 9 分 05 秒 92 1位

・男子2・3年 1500m (3年) 4 分 37 秒 27 8位

・男子1年 1500m (1年) 4 分 52 秒 37 1位

・男子1年 走幅跳 (1年) 4m63 2位

・男子低学年リレー1・2年 4×100m 52 秒 39(決勝) 3位

・女子3年 100m (3年) 13 秒 04(決勝) 1位

・ 〃 (3年) 14 秒 16(決勝) 7位

・女子共通 800m (3年) 2 分 29 秒 95 3位

・女子共通 100mH (3年) 16 秒 74(決勝) 2位

・女子共通 走高跳 (3 年) 1m30 6位

・女子共通 砲丸投 (3年) 8m30 6位

・女子1年 走幅跳 (1年) 3m66 7位

・女子共通 リレー (3年) 52 秒 56(決勝) 5位 *以上、県大会へ

【女子バレーボール】

四角形リーグ戦

・高森0ー2富士見

・高森0ー2西箕輪 *予選リーグ敗退

【卓球】

<団体戦>

男子、予選リーグ1位通過

決勝トーナメント一回戦敗退

女子、予選リーグ2位通過

決勝トーナメント一回戦敗退

<個人戦>

男子、1名ベスト8 県大会へ

女子、1名ベスト8 県大会へ

【男子ソフトテニス】

<団体戦>

〇予選リーグ戦

・高森0ー赤穂3 ・高森1ー春富2

〇決勝リーグ

・高森1ー2緑ヶ丘

【女子ソフトテニス】

<個人戦> ・3年女子ペア 5回戦進出 県大会へ

【軟式野球】

・高森2ー飯島1

・高森7ー0下條・泰阜・竜峡

・高森1ー0春富 (準々決勝)

・高森2-4伊那東部 (準決勝)

・高森2ー5岡谷東部 (3位決定戦) 県大会へ

【サッカー】

・高森0ー1飯田西

・高森1ー2松川

【女子バスケットボール】

・高森30ー西箕輪38

【男子バスケットボール】

・高森121ー16諏訪清陵附属中

・高森57ー66岡谷東部

【バドミントン】(部は未設置)

<シングルス>・男子1名が第4位 県大会へ

<ダブルス> ・女子1チームがベスト8 県大会へ

・女子1チームが第3位 県大会へ

<団体戦> 男子第2位 県大会へ

女子第3位 県大会へ