学校ブログ

4月の動きあれこれ②

4月2週目、生徒会主催の学校生活オリエンテーションが行われたり、1年生の校内巡り等が行われたり、PTA評議員会等が行われたりしました。

4月の動きあれこれ①

4月初旬、校庭の桜が満開となりました。すぐお隣の高森南小学校の校庭に植えられている桜の木々は、「日本一の学校桜」としてつとに有名ですが、高森中学校の校庭の学校桜も、それに負けず劣らずの美しさです。

令和7年度入学式・始業式がありました

4月5日(土)午後、令和7年度入学式・始業式がありました。

校庭の桜も咲き始め、新入生131名と上級生280名の新たな人生の始まりを祝うかのようでした。

新入生の皆さん、入学おめでとうございます。

上級生の皆さん、進級おめでとうございます。

「自ら考え、自ら動く」ひとりひとりが、「共に生きる」心と取り組みを通じて、「自主 自律 自省」を体現する高森中生になってほしいと思います。

新年度準備登校

3月27日(木)は、新年度準備のための登校日でした。

1年生と2年生が登校し、教室移動とそれに伴う大掃除、入学式の準備等に取り組みました。

令和7年度の入学式は、4月5日(土)午後に挙行されます。

3学期終業式、卒業証書授与式がありました

3月18日(火)午前、3学期終業式が行われました。

47日間という短い学期でしたが、代表生徒3名の意見発表のことばには、2学期までの学校生活、家庭生活の中で培った学ぶ力を大いに発揮し、自分の成長と課題を確かに見つめ、これからの自身のあり方や生き方に深く思いをめぐらせる尊いありようがにじみ出ていました。

特に、3年生のS君が語った、「ふるさとを離れて寮生活をすることはさみしいが、自分の決めた道を信じて進みたい。そして、充実していた中学校3年間以上に、嫌になるぐらい忙しく充実した日々を過ごしたい。そして、常に手を抜いて生きていないか、自分に問い続けたい」とのことばには、校歌に歌われている「水豊かなる天竜」の「止まぬ姿」や「青空高き連峰」の「動がぬさま」そのものを感じました。

3月19日(水)午前には、卒業証書授与式が行われました。

3学期初日も雪景色が広がっていましたが、この日も、まるで冬に逆戻りしたような雪景色が広がっていました。

式は、厳粛な中にも温かな心の通い合いが感じられる、すばらしい雰囲気のなか進みました。そして、卒業生120名(飯田養護学校在籍で、本校に副次的な学籍をもつ生徒1名を含む)ひとりひとりが、髙宮明親校長から卒業証書を手渡されました。

卒業生からの答辞を述べた前生徒会長のIさんは、次のようなことばを在校生に贈りました。

「『人の人生が素晴らしかったどうかは、その人が亡くなる間際にしかわからない』と聞いたことがあります。それと同じで、中学校生活が楽しかったかどうかは卒業するまでわかりません。

今、私たちが過ごした中学校生活のどこを切り取ってみても、素晴らしかったと思います。そして、充実した3年間だったと胸を張って言うことができます。

1、2年生のみなさん、皆さんが中学校生活を終えるとき、この3年間が本当に楽しかったと思えるよう、一瞬一瞬を大切に、思い出に変わっていく日々の学校生活を一生懸命送ってください。」

Iさんが後輩たちに投げかけてくれた心づくしのことばは、その場に居合わせたすべての人たちの心の奥深いところまで届きました。

「われら若人 手をつなぐ」 3年生を送る会が行われました

3月13日(木)午後、3年生を送る会(予餞会)が行われました。

真剣に歌う姿あり、笑顔と歓声ありの、本当に温かな雰囲気のあふれる1時間となりました。1、2年生が、「学校の顔」としてこの1年間、高森中学校の生徒活動を引っ張ってきた3年生へ感謝の思いを伝え、そして、卒業していく3年生が、後事を後輩へ託す思いを伝える姿には、同じ時空間を「共に生きる」営みを積み重ねてきた者たちにしか示し得ない真実を感じました。

会の最後に3年生は、60年前の統合中学校創立時から歌い継がれてきた「生徒会歌」を、気魄を込めて歌い上げてくれました。実に見事な歌声でした。

今進み行く 高森の

真の姿を 守らんと

みち一筋に 歩むとき

われら若人 手をつなぐ

来週3月19日(水)が、卒業証書授与式です。

多くの方々に支えられての中学校生活 「柿丸君そぼろご飯」の特別提供

3月7日(金)の給食では、高森町学校給食センターの皆さんからの特別なご配意により、恒例となっている3年生の卒業を祝福する特別給食献立「柿丸君そぼろご飯」が提供されました。各教室では、生徒から歓声が上がり、笑顔こぼれる嬉しい給食の時間となりました。

この日は、栄養士のSさんと4名の調理員の皆さんも来校されました。3年生の各教室では、義務教育時代の昼食を懸命に支えてくださったことへのお礼の言葉が、生徒から栄養士のSさんと調理員の方へ伝えられました。

給食はもちろんのこと、日々の教科の授業、総合的な学習の時間、生徒会活動、部活動でも、見えないところ、なかなか気づきにくいところで、本当に多くの方々の善意と愛情と熱意に根ざしたたくさんの支えがあって、高森中学校の生徒、職員は「なりたい自分への挑戦」(高森町教育大綱)をすることができています。まさに「有り難い」支えの存在に、改めて思いをいたした、特別給食のひとときでした。

生徒と教師の学びは「相似形」 校内研究まとめの会

3月3日(月)午後、全校研究まとめの会が行われました。この日は5時間授業で生徒は下校し、授業づくりや学級づくりの1年間の取り組みについて、全職員が集まって討議を行いました。

今年度は、「共に生きる授業の創造」を研究テーマにかかげ、「ワクワクする問い」のある学びがいを感じられる授業、共に教え合ったり、支え合ったりする「おかげさま」を感じられる授業づくりをめざして、全職員が個性的な取り組みを行いました。この日は、職員ひとりひとりが各自の取り組みをレポートにまとめて持ち寄り、互いの工夫や頑張りを共有し、賞賛し合ったり助言し合ったりしました。

後半は、学級づくりについても実践報告や意見交換が行われました。ベテランのN先生からは、全職員へ向けて、この1年間に挑戦を続けてきた学級づくりの取り組みについての報告がありました。N先生は、生徒どうしの「横のつながり」を生み出すため、教師が生徒の良さを見いだし、認め、積極的に学級全体に発信を続けたり、学級独自のレクリエーション活動を日常的に位置づけたり、生徒どうしの相互理解が進むように、生徒の声を主体に編集された学級通信の継続的な発行をしたりした1年間をふりかえり、次に紹介する言葉を述べていました。

「今までの学級経営は生徒を否定することが多くあり、すると、その分こちらも否定され、それが嫌で必要なことも言えなくなる、そんなループでした。いろいろと『やり方』はありますが、今年一年で学んだことは、まずは担任が生徒を肯定する、認めるという『あり方』でした。当たり前ですが、そうすると、生徒も同じことをするようになります。この当たり前のことに気づくのに20年かかりました。(30年かからなくて良かった。)ある研修の中で、『目の前の生徒をいかに自分の家族のように思えるか』という言葉を聴きましたが、『何を』『いつ』『どう』伝えるかの判断基準としています。黒板にメッセージを書くときも、『マイナス面を書き過ぎたかな』と、家に帰ってからふり返ることもあり、翌朝に修正することもありました。担任と生徒、そして、生徒どうしの安心した『関係づくり』のために、伝える手立てや素地づくりに腐心した一年でした。」

生徒の豊かな学びを支えるために、私たち職員も、生徒と同じように、あるいはそれ以上に、「共に生きる」学びを仲間とともに積み重ねていくことが大切であることを改めて感じた、全校研究まとめの会となりました。

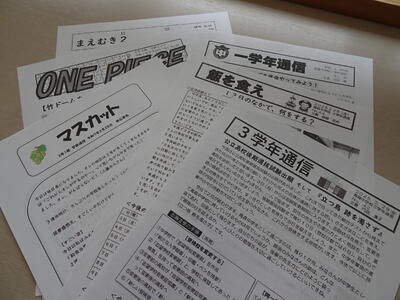

「共に生きる」を実感できる各種通信

高森中学校では、発行頻度の違いはありますが学級通信、学年通信、進路通信等の各種の通信が、定期的に発行されています。こういった通信の発行目的の第一は、「大切な情報の伝達」です。しかし、それ以上に大切な目的があります。それは、「生徒、保護者、職員どうしの思い、考え、意志、ねがいを相互に知ること」です。

たった1枚の紙片、たった1通の電子メールに添付されたデータに記された、生徒の声や学びの姿、保護者の声、職員のねがいが共有されることで、教室における生徒の身心の安全や安定と、「共に生きる」学校づくりのための「土台」が確かに、豊かになっていきます。そういった意図をもって、高森中学校では各種通信の発行に努めています。

「終わり」と「はじめ」の豊かな混ざり合い

ここ最近、1、2年生の廊下が活気づいています。

1年生では、朝読書の時間への取り組みの充実を図るため、1学年生徒会の図書委員の生徒が中心となって、スムースな開始と落ち着いた読書時間をともにつくるための呼びかけと、各学級での取り組み状況を学年廊下に掲示し、取り組みへの意識喚起を行っています。

2年生は、生徒会役員を中心に、2学年はもとより全校の生徒の学校生活の充実に向けて、特に、学年委員会(学級長・副学級長会)による特別活動「学習五原則徹底週間」の取り組みの充実がはかられています。各学級に、「学習五原則徹底週間」における重点となる取り組みである「授業2分前の着席」を呼びかける内容のポスターが掲示されたり、昼の放送で、各学級の取り組み状況が毎日報告されたりと、意識化のための広報、活動の評価とそのフィードバックがなされています。また、学年廊下の黒板には、「生徒会からのメッセージ」コーナーが設けられ、生徒会長からのことばが記されていました。

3学期は、今年度のまとめという「終わり」と、新年度へ向けての意識や動きをつくるという「はじめ」をつくるという、「汽水域」(真水と海水が混ざり合うところ)のような時期です。残り20日を切った3学期の日々を、生徒も職員も丁寧に、慈しみながら過ごしていきたいと思っています。